Histoire de la chimie au Muséum

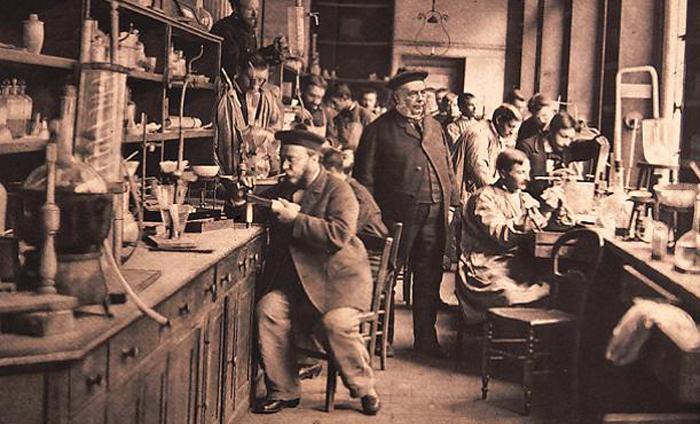

Le laboratoire au temps de Frémy (1814-1894)

Le laboratoire au temps de Frémy (1814-1894)

La Chimie est une discipline historique au Muséum national d’Histoire naturelle.

Le laboratoire de chimie et le droguier du Roy en 1676 - Gravure de Sébastien Leclerc

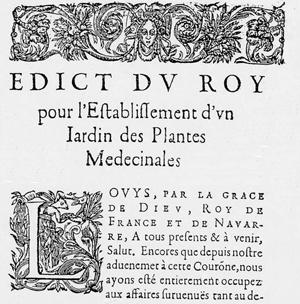

Édit du Roy

Le Jardin du Roy - Gravure de F. Scalberge 1636

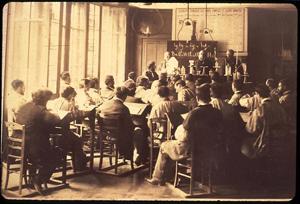

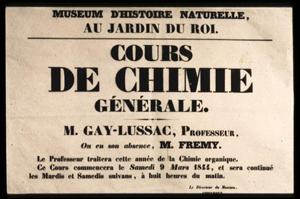

Les cours publics de Chimie par Gay-Lussac puis Frémy

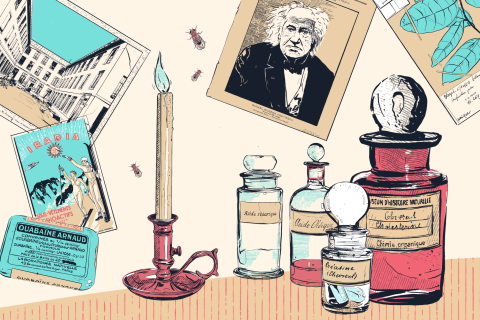

Le laboratoire au temps de Frémy (1814-1894)

Les cours publics de chimie par G. Lussac

Naviguez à travers quatre siècles d’histoire(s) de la chimie au Muséum racontés dans un long récit animé.

Découvrir le récit animé « Petite histoire de la chimie au Muséum »

Ils racontent l’histoire de la chimie dans le magazine « ça m’intéresse », du 23 mars 2023.

Liste des professeurs et démonstrateurs

Chaire n°1 Professeur | Chaire n°2 Démonstrateur |

|---|---|

Urbain BAUDINOT | William DAVISSON |

Guy Crescent FAGON | Nicaise LE FEBVRE |

Suppl.: Simon BOULDUC | Christophe GLASER |

Suppl.: Antoine de SAINT YON | Moyse CHARAS |

Suppl.: Etienne-François GEOFFROY | Sébastien MATTE |

Etienne-François GEOFFROY | Simon BOULDUC |

Louis LEMERY | Gilles-François BOULDUC |

Louis-Claude BOURDELIN | Guillaume-François ROUELLE |

Pierre-Joseph MACQUER | Hilaire-Marin ROUELLE |

Antoine François FOURCROY | Antoine Louis BRONGNIART |

Liste des professeurs

Chimie générale | Arts chimiques |

|---|---|

Antoine François FOURCROY | Antoine Louis BRONGNIART |

André LAUGIER | Louis-Nicolas VAUQUELIN |

Joseph Louis GAY-LUSSAC | Michel-Eugène CHEVREUL |

Chimie Appliquée aux Corps Inorganiques 1850 | Chimie Appliquée aux Corps Organiques 1850 |

|---|---|

Edmond FREMY | Michel-Eugène CHEVREUL |

Léon-Albert ARNAUD | |

Louis-Jacques SIMON | |

Richard FOSSE | |

Charles SANNIE | |

Charles MENTZER | |

Darius MOLHO | |

Pierre POTIER |

| 1710 | Première utilisation par Simon Boulduc de solvants pour préparer les extraits végétaux |

| 1773 | Isolement de l’urée par Hilaire-Marin Rouelle |

| 1797 | Découverte par Nicolas Vauquelin du chrome à partir de la crocoïte (chromate de plomb) et de la glucine (oxyde de béryllium) à partir de l’émeraude |

| 1810-1823 | Recherche sur les corps gras par Chevreul. Isolement et caractérisation du cholestérol à partir des calculs biliaires (1813) et isolement des principaux acides gras à partir des graisses animales : acides stéarique, margarique, oléique, butyrique, caprique et caproïque : Chevreul a défini leur composition, les a nommés et a donné l’explication scientifique de la saponification. Il en a tiré une application pratique d’importance, la bougie stéarique (1834) |

| 1832 | Isolement par Chevreul de la lutéoline et de la morine, premières flavones |

| 1835 | Isolement par Chevreul de la créatine à partir du bouillon de viande |

| 1839 | Publication par Chevreul de la « Loi du contraste simultané des couleurs » |

| 1840 | Isolement par Edmond Frémy de l’acide palmitique à partir de l’huile de palme |

| 1853 | Détermination par Edmond Frémy et Edmond Becquerel de la nature de l’ozone |

| 1854 | Préparation par Edmond Frémy de l’acide fluorhydrique anhydre: ses travaux permettront à son élève Henri Moissan la découverte du fluor, ce qui vaudra à ce dernier le prix Nobel de chimie en 1906 |

| 1864 | Publication par Chevreul d’une méthode de classification des couleurs « Les cercles chromatiques ». Ces recherches et celles sur le contraste des couleurs seront à l’origine du pointillisme de Seurat et Signac |

| 1888 | Synthèse du rubis par Auguste Verneuil et Edmond Frémy Isolement par Léon-Albert Arnault de l’ouabaïne dont il fait un médicament cardiotonique |

| 1892 | Isolement de l’acide taririque (premier acide gras acétylénique) par Léon-Albert Arnault |

| 1898 | Préparation biochimique du sorbose par Gabriel Bertrand |

| 1907 | Méthode de dosage gravimétrique de l’urée par la formation d’un dérivé avec les sels de xanthylium par Richard Fosse |

| 1926 | Préparation par Marcel Frèrejacque du Solucamphre (camphre sulfonate de méthyle), médicament cardiotonique |